Warum Kleinkinder hauen, beissen oder treten – und wie wir richtig reagieren

Warum Kleinkinder hauen, beissen oder treten – und wie wir richtig reagieren

Ob auf dem Spielplatz, zu Hause oder in der Kita – fast jedes Kind haut, tritt oder beisst irgendwann. Für Eltern sind solche Momente oft peinlich, beunruhigend oder einfach nur anstrengend. Doch was steckt wirklich dahinter, wenn kleine Hände plötzlich zuschlagen? Und wie können Erwachsene Kindern beibringen nicht handgreiflich zu werden und ihnen helfen, mit ihren starken Gefühlen umzugehen? Dazu haben wir uns mit unserer pädagogischen Leitung, Mirjam Zihlmann unterhalten und die wichtigsten Infos hier zusammengefasst.

Was suchst Du?

Das Wichtigste in Kürze:

- Hauen, Beissen und Treten sind im Kleinkindalter normale Ausdrucksformen von Wut, Frust oder Überforderung – keine bewusste Bosheit. Kinder haben noch zu wenig Selbstregulation. Sie können ihre Gefühle und Impulse noch nicht kontrollieren und haben oft zu wenig Sprache, um sich anders auszudrücken.

- Erwachsene sollten die Situation liebevoll begleiten, Sicherheit schaffen, trösten, das Verhalten benennen und Gefühle in Worte fassen, ohne zu verurteilen, schimpfen oder strafen.

- Kinder lernen Selbstkontrolle und Empathie nicht über Nacht, sondern Schritt für Schritt – indem sie sehen, wie die Grossen damit umgehen: Erwachsene zeigen durch ihr eigenes Verhalten, wie man Gefühle ausdrückt und Konflikte friedlich löst. Gefühle ansprechen und benennen ist daher zentral.

- Klare Grenzen, Verständnis, Geduld und positive Verstärkung helfen Kindern bei dieser Entwicklung.

Warum Kinder hauen, treten oder beissen

Warum kommt es überhaupt dazu, dass Kleinkinder hauen, beissen oder treten – obwohl sie eventuell schon wissen, dass man das nicht darf?

In der frühen Kindheit (0- 4 Jahre) sind die Fähigkeit zur Impulskontrolle und die sprachliche Ausdrucksfähigkeit noch nicht vollständig entwickelt. Kinder reagieren deshalb oft spontan aus Wut, Frust, Angst oder Überforderung. Körperliches Verhalten wie Hauen oder Beissen ist ein direkter Ausdruck dieser Gefühle.

Entwicklungspsychologisch gesprochen: Kindern fehlt noch die nötige Selbstregulation. Kinder müssen erst lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen, zu benennen und angemessen zu steuern. Studien zeigen, dass Kinder mit einem höheren Sprachwortschatz seltener mit Beissen oder Hauen reagieren, weil sie ihre Bedürfnisse verbal ausdrücken können. Es handelt sich also nicht um bewusst „böses“ Verhalten, sondern um eine altersgemässe Ausdrucksform für innere Spannungen.

In welchem Alter treten solche herausfordernde Verhaltensweisen typischerweise auf – und wann sollte man sich als Eltern Sorgen machen?

Häufig zeigt sich dieses Verhalten zwischen 1 und 3 Jahren, also in der sogenannten Autonomiephase. In dieser Phase erproben Kinder ihre Selbstständigkeit, testen Grenzen und lernen, eigene Wünsche durchzusetzen. Es ist normal, dass sie dabei manchmal zu körperlichen Mitteln greifen.

Sorgen sollten Eltern sich erst machen, wenn das Beissen über das Kindergartenalter besteht, stark eskaliert oder das eigene Kind andere Kinder wiederholt verletzt. In solchen Fällen ist eine fachliche Beratung sinnvoll, z.B. durch Mütter- und Väterberatung (MVB) oder eine logopädische Erstberatung zur Überprüfung der Sprachentwicklung, da ein mangelnder Ausdruck durch Worte das nonverbale Verhalten (beissen/ hauen) verstärken kann.

Was passiert in solchen Momenten im Kopf des Kindes – ist das Wut, Überforderung oder einfach Neugier?

Kinder sind in dem Moment von ihren Emotionen überwältigt. Wut, Frust, Angst oder Neugier können impulsive Handlungen auslösen. Sie handeln ohne kognitive Vorausplanung und können die Konsequenzen noch nicht zuverlässig einschätzen. In der Psychologie spricht man von einem emotionalen Überlauf, der nur langsam durch die Entwicklung von Selbstkontrolle, Sprachfähigkeit und Erlernen von Problemlösestrategien reduziert wird.

Spielen Temperament, Erziehung oder die aktuelle Entwicklungsphase – etwa die berühmte Trotz- oder Autonomiephase eine Rolle?

Ja. Das Temperament beeinflusst, wie stark ein Kind auf Reize reagiert. Einige Kinder sind von Natur aus impulsiver, andere eher zurückhaltend. In der Autonomiephase versuchen Kinder ihre Selbstständigkeit auszuleben, stossen dabei aber auf Grenzen, die Frust auslösen können. Die Erziehung prägt, wie Kinder lernen, ihre Gefühle zu regulieren und Konflikte gewaltfrei zu lösen. Ich empfehle, mit Kindern gezielt Gefühle zu benennen, Konflikte zu begleiten und durch Spiel und Rollenspiele soziale Regeln und Perspektivenübernahme zu üben. Durch gezielte Förderung entwickeln Kinder die Fähigkeit, Sprache anstelle körperlicher Handlungen zur Konfliktlösung zu nutzen.

💬Richtig reagieren im Alltag

Wie sollten Eltern oder Betreuungspersonen am besten reagieren, wenn ein Kind haut oder beisst – in der Situation selbst?

In der akuten Situation steht Schutz und Sicherheit an erster Stelle:

Das verletzte Kind wird sofort getröstet und versorgt. Dem Kind, das gehauen oder gebissen hat, wird ruhig und klar signalisiert: „Stopp, das tut weh. Ich möchte nicht, dass du haust.“ Es ist wichtig, das Verhalten in Worte zu fassen: „Ich sehe, du bist wütend, weil du das Spielzeug haben wolltest.“ Dies fördert die Verknüpfung von Gefühlen und Sprache. Ein zentraler Schritt in der emotionalen Selbstregulation. Blickkontakt auf Augenhöhe und ungeteilte Aufmerksamkeit stärken zudem die Wahrnehmung von Grenzen und vermitteln Sicherheit. Studien zeigen, dass Kinder durch ruhige, klare Ansagen besser lernen, Impulse zu kontrollieren.

Was hilft langfristig, damit Kinder lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen, statt zuzuschlagen?

Kinder lernen durch Nachahmung, also von ihren Vorbildern. Erwachsene, die eigene Gefühle benennen („Ich bin gerade verärgert, weil …“) und sprachliche Alternativen zeigen („Sag Stopp“ oder „Hol Hilfe“), geben Kindern Werkzeuge für Konfliktlösung. Zusätzlich unterstützen Bilderbücher, Lieder, Rollenspiele und strukturierte Spiele die Sprachentwicklung, Perspektivenübernahme und das Training sozialer Kompetenzen. Konsequente, aber liebevolle Begleitung stärkt Kinder darin, Emotionen zu regulieren und empathisch zu handeln.

Was sollten Eltern nicht tun – also Reaktionen, die das Verhalten eher verstärken oder das Kind beschämen könnten?

Vermeidbare Reaktionen sind Beschämung („Du bist böse“), Schreien, Ignorieren oder gar körperliche Vergeltung. Diese Methoden können Ängste, Schuldgefühle oder Frustration verstärken und bieten dem Kind keine Orientierung für alternative Handlungsweisen. Entwicklungspsychologisch wird dadurch Selbstwirksamkeit gehemmt, was langfristig das soziale Lernen erschwert.

Welcher Erziehungsstil beugt Aggression am ehesten vor? Welche Art von Erziehung fördert es eher?

Ein liebevoll-konsequenter Erziehungsstil ist am wirksamsten: klare Grenzen, Verständnis und Wärme kombiniert mit konsistenter Rückmeldung. Forschung zeigt, dass Kinder in einem solchen Umfeld mehr Selbstkontrolle, Empathie und Konfliktlösungsfähigkeiten entwickeln. Dagegen erhöhen inkonsistente oder autoritäre Erziehungsformen das Risiko für herausforderndes Verhalten.

Wie sieht gute Konfliktlösung in Familien aus?

Eltern hören aktiv beiden Seiten zu, bleiben ruhig und suchen gemeinsam mit den Kindern nach Lösungen. Kinder sollen lernen, ihre Wünsche, Frustrationen und ihren Ärger sprachlich auszudrücken. So erfahren sie, dass Konflikte gewaltfrei und lösungsorientiert bearbeitet werden können – eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen.

Im Alltag unterstützen einfache Fragen wie: „Was ist passiert?“ oder „Was können wir tun, damit es fair ist?“ die Entwicklung von Perspektivübernahme und Problemlösefähigkeit. Für Kinder, die sich noch nicht sprachlich ausdrücken können, übernehmen Erwachsene das Verbalisieren von Gefühlen („Du bist wütend, weil…“) oder gestalten Fragen so, dass sie nonverbal, etwa durch Nicken oder Kopfschütteln beantwortet werden können. So wird das Fundament für spätere Selbstregulationsfähigkeiten gelegt.

Routinen und Rituale bieten zusätzlich Orientierung und emotionale Sicherheit. Wiederkehrende Abläufe, etwa feste Begrüssungs- oder Abschiedsrituale, gemeinsame Essenszeiten oder ein strukturierter Tagesablauf, schaffen Vorhersehbarkeit und Vertrauen. Diese verlässlichen Strukturen stärken die Bindung zwischen Kind und Bezugsperson und fördern die Fähigkeit des Kindes, Emotionen zu regulieren und konstruktiv mit Herausforderungen umzugehen.

Was kann ich tun, wenn mein Kind sich immer wieder herausfordernd gegenüber anderen Kindern verhält, obwohl ich es immer wieder auffordere das zu lassen und erkläre, dass es dem anderen Kind weh tut?

Geduld und konsequente Wiederholung sind zentral. Unterstützend wirkt das Anbieten von alternativen Ausdrucksmöglichkeiten, sprachlich („Sag Stopp“) oder über Bewegung. Fachliche Beratung, etwa durch die Mütter-Väter-Beratung oder Kinderärzt:innen, kann helfen, mögliche Ursachen zu erkennen, wie Entwicklungsverzögerungen in Sprache oder Selbstregulation. Gleichzeitig kann eine Dokumentation der Situationen helfen, Muster zu erkennen und gezielte Interventionen zu planen.

Darf ich einmal richtig zurückschlagen/beissen, damit mein Kind lernt wie sehr weh das tut?

Nein. Gewalt ist niemals ein pädagogisches Mittel. Sie vermittelt falsche Botschaften und kann Angst oder Misstrauen fördern. Kinder lernen Empathie, wenn Erwachsene klar benennen, dass es weh tut, und gleichzeitig sprachliche und friedliche Alternativen anbieten.

👨👩👧 Im Umgang mit anderen Kindern und Eltern

Wie geht man damit um, wenn das eigene Kind ein anderes Kind verletzt hat – z. B. in der Kita oder auf dem Spielplatz?

Wichtig ist, dass Eltern im Konflikt ruhig bleiben und Verantwortung übernehmen. Das verletzte Kind wird getröstet, dem eigenen Kind wird klar und liebevoll vermittelt, warum bestimmtes Verhalten nicht akzeptabel ist. Dabei hilft es, Gefühle in Worte zu fassen, z.B.: „Max ist traurig, weil du ihn gehauen hast.“ Entwicklungspsychologisch lernen Kinder auf diese Weise Empathie, da sie die Perspektive anderer wahrnehmen. Gleichzeitig wird ein klares Signal gesetzt: Grenzen respektieren ist wichtig.

Für kleine Kinder gilt: Eine Nachbesprechung zu Hause ist meist nicht nötig, wenn das Geschehen bereits in der Kita thematisiert wurde. Situationen, die einige Stunden zurückliegen, sind für die Kinder oft schwer zugänglich, insbesondere wenn die Eltern nicht selbst dabei waren. Zu lange oder detailliert darüber zu sprechen, kann die Kinder unnötig belasten oder verwirren. Wichtiger als eine Nachbesprechung zu Hause ist der regelmässige Austausch mit den Erziehenden. Gemeinsam können Eltern und Fachkräfte erkennen, unter welchen Bedingungen Konflikte besonders häufig auftreten: Sind es Übergangssituationen, Phasen mit vielen Kindern, besonders laute oder unruhige Gruppen, oder bestimmte wiederkehrende Tagesabläufe? Durch diese Beobachtungen lassen sich Auslöser identifizieren und präventive Strategien entwickeln.

Was, wenn das eigene Kind gebissen oder gehauen wird – wie kann man es trösten, ohne das andere Kind zu verurteilen?

Das verletzte Kind braucht Trost, Sicherheit und Bestätigung. Wichtig ist, das andere Kind nicht als „böse“ zu etikettieren. Kinder handeln impulsiv und haben ihre Selbstregulation noch nicht voll entwickelt. Durch neutrale und verständnisvolle Sprache wird dem Kind vermittelt, dass Konflikte nicht persönlich, sondern situationsbedingt sind und dass Gewalt keine Lösung ist.

Sollte ich meinem Kind beibringen, dass es zurück hauen darf wenn es gehauen wird (damit es nicht als Opfer endet)?

Nein. Der Grundsatz lautet: Gewalt ist keine Lösung. Kinder werden besser gestärkt, wenn sie lernen, sprachlich und selbstbewusst Grenzen zu setzen („Stopp, das tut weh!“) oder Hilfe von Erwachsenen zu holen. Forschungen zur sozialen Kompetenz zeigen, dass Kinder, die gelernt haben, Konflikte ohne Gewalt zu lösen, langfristig bessere Beziehungen entwickeln und weniger herausforderndes Verhalten zeigen.

Was sage ich meinem Kind wie es reagieren kann, wenn es von einem anderen Kind/Freund:in geschlagen/getreten wird?

Kinder können einfache Sätze üben, z.B.: „Ich will das nicht!“ oder „Stopp!“ Zusätzlich können sie lernen, Hilfe zu holen, z.B. eine Fachperson oder Erwachsene einzubeziehen. So wird Selbstschutz geübt, ohne dass das Kind selbst Gewalt anwenden muss. Dies fördert Selbstwirksamkeit, Sicherheit und soziale Kompetenz.

Umgang in der Kita: Wie gehen Fachpersonen in unseren KiMi Kitas damit um, wenn sich Kinder gegenseitig hauen, treten oder beissen?

Fachpersonen trennen die Kinder, trösten das verletzte Kind und machen dem auslösenden Kind klar, dass das Verhalten nicht akzeptabel ist. Parallel werden Gefühle benannt und Konflikte sprachlich gelöst. Die Dokumentation der Vorfälle hilft, Muster zu erkennen und gezielt Unterstützung anzubieten.

Ein zentraler Bestandteil ist die Elternarbeit und der Austausch zwischen Fachperson und Eltern. Fachpersonen informieren die Eltern über wiederkehrende Situationen und besprechen gemeinsam mögliche Auslöser: Wann treten Konflikte besonders häufig auf? Durch diesen kontinuierlichen Austausch können Eltern und Fachpersonen Frühwarnsignale erkennen und abgestimmte Strategien entwickeln. So lernen Kinder sowohl in der Kita als auch zu Hause, ihre Emotionen zu regulieren und Konflikte konstruktiv zu lösen.

🌱 Gelassen bleiben

Viele Eltern fühlen sich hilflos oder schämen sich, wenn ihr Kind andere schlägt. Was kann ihnen helfen, gelassen und empathisch zu bleiben?

Eltern werden entlastet, wenn sie wissen, dass herausforderndes Verhalten in der frühen Kindheit normal ist. Fast alle Familien erleben solche Situationen. Wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass Selbstregulation und Sprachfähigkeit erst entwickelt werden müssen. Eltern können ihre Gelassenheit fördern, indem sie:

- Gefühle der Kinder benennen, um deren Ausdrucksformen zu verstehen,

- ruhig bleiben, auch wenn die Situation stressig ist,

- bei Bedarf professionelle Unterstützung suchen, z.B. Mütter-Väter-Beratung, Kinderärzt:innen oder Fachpersonen der frühkindlichen Pädagogik.

Die Forschung zeigt, dass Eltern, die reflektiert und empathisch reagieren, die emotionale Kompetenz ihrer Kinder langfristig stärken.

Was man sonst noch wissen sollte

- Wiederholung ist zentral: Kinder brauchen viele Wiederholungen, bis Regeln und Sprache verinnerlicht werden.

- Vorbilder sind entscheidend: Erwachsene vermitteln soziale Regeln und den Umgang mit Gefühlen am besten durch eigenes Verhalten.

- Struktur und Rhythmus: Ausreichend Schlaf, Bewegung und klare Tagesstrukturen verringern Überforderung und Aggression.

- Positive Verstärkung: Wenn Kinder Konflikte friedlich lösen oder Gefühle verbal ausdrücken, sollte dies gelobt werden, dies stärkt Selbstvertrauen und soziale Kompetenz.

- Sprachförderung: Kinder, die ihren Wortschatz für Gefühle erweitern, greifen seltener zu körperlichen Mitteln. Daher ist es wichtig Gefühle zu benennen und über sie zu sprechen. Rollenspiele, Bilderbücher und Gespräche im Alltag unterstützen dies.

Herausforderndes Verhalten wie Hauen, Treten oder Beissen ist ein normaler Bestandteil der frühkindlichen Entwicklung. Eltern und Fachpersonen können Kinder unterstützen, indem sie Gefühle benennen, Sprache fördern, Grenzen klar setzen und liebevoll-konsequent begleiten. Dies legt die Grundlage für soziale Kompetenz, Empathie und Konfliktfähigkeit, die Kinder ihr Leben lang begleiten wird.

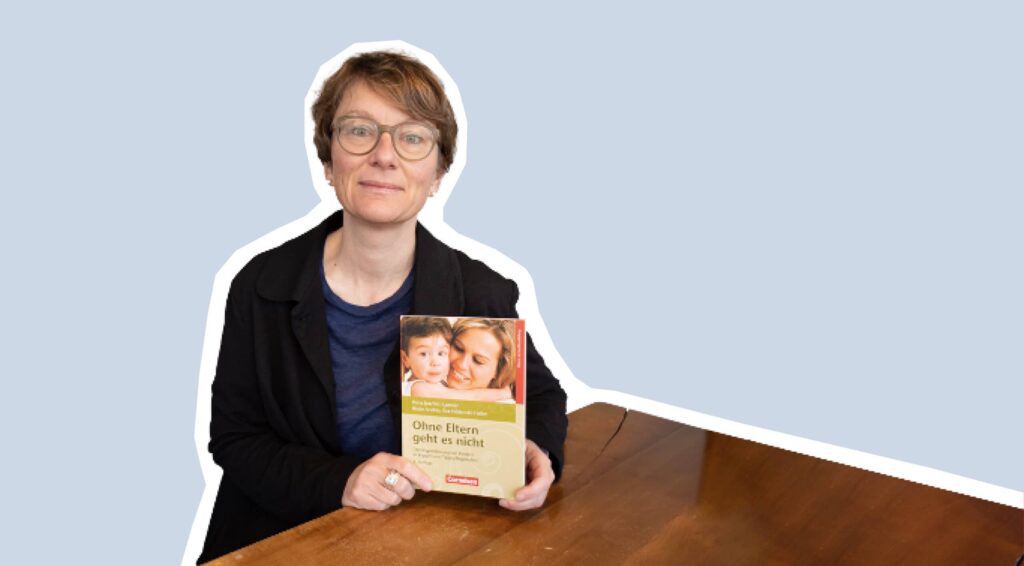

Zur Person Mirjam Zihlmann:

Mirjam Zihlmann sammelte nach ihrer Ausbildung zur Fachfrau Betreuung im Jahr 2010 mehrere Jahre Erfahrung als Gruppenleiterin und stellvertretende Kita-Leitung, bevor sie die Weiterbildung zur Institutionsleitung mit Schwerpunkt Leadership und Management in Non-Profit-Organisationen absolvierte. Anschliessend war sie mehrere Jahre als Betriebsleiterin tätig. Besonders geprägt hat sie ihre Arbeit an der Pädagogischen Hochschule, wo sie vier Jahre lang in einem Forschungsprojekt im Frühbereich mitwirkte und parallel ihr Bachelorstudium in Pädagogik absolvierte, das sie im Februar 2026 abschliessen wird. Pädagogische Weiterentwicklung war Mirjam stets ein grosses Anliegen – sie besuchte verschiedene Weiterbildungen, unter anderem zur Arbeit mit Säuglingen, und vertiefte ihr Wissen laufend. Seit rund einem Jahr ist sie bei KiMi als pädagogische Leitung tätig. In dieser Rolle legt sie besonderen Wert darauf die pädagogische Qualität weiterzuentwickeln und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Kinder, Mitarbeitende und Eltern wohlfühlen. Sie legt Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, eine zeitgemässe pädagogische Haltung sowie die Förderung der individuellen Stärken der Kinder.

Weitere interessante Beiträge zum Thema:

- Mehr erfahren über die Autonomiephase.

- Emotionen regulieren lernen: Beitrag von Pro Juventute.

- Strategien, um den Umgang mit starken Gefühlen zu lernen (Baby bis Teenager): Beitrag von Pro Juventute.

- Buchtipp: ein Kinderbuch, das Kindern dabei hilft, Gefühle bewusst wahrzunehmen: Das Farbenmonster von Anna Llenas.